Das Kino der Chora als die Chora des Kinos | … und sollten Sie sich des kleinen Filmes annehmen wollen, empfiehlt sich im Anschluss eventuell ein begleitender Blick ins Transkript »

kleiner Nachtrag: Mir fällt gerade auf, dass der Link zum Transkript (in der Bildunterschrift) kaum zu sehen ist.

Hier findet sich das begleitende Transkript »

Und hier findet sich ein Beitrag, der an die Betrachtung des Gedankens anknüpft »

Worum geht es in diesem Film?

Es geht mir um das Kino und die Chora in ihrem wechselseitigen Possessiv, in ihrer wechselseitigen Teilhabe am anderen. Auf das Kino möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Jegliche Vorstellung Ihrerseits zu diesem Begriff ist willkommen, der Sache dienlich.

Die Chora … Die Chora ist Wesen, Phänomen, ist der Begriff, der jetzt ein bisschen Transparenz erhalten möge – auch wenn ich nur wenig in den Schleier blicken, ihn nicht für Sie lüften kann. Das wird am Ende des Tages Ihre vornehme Aufgabe sein.

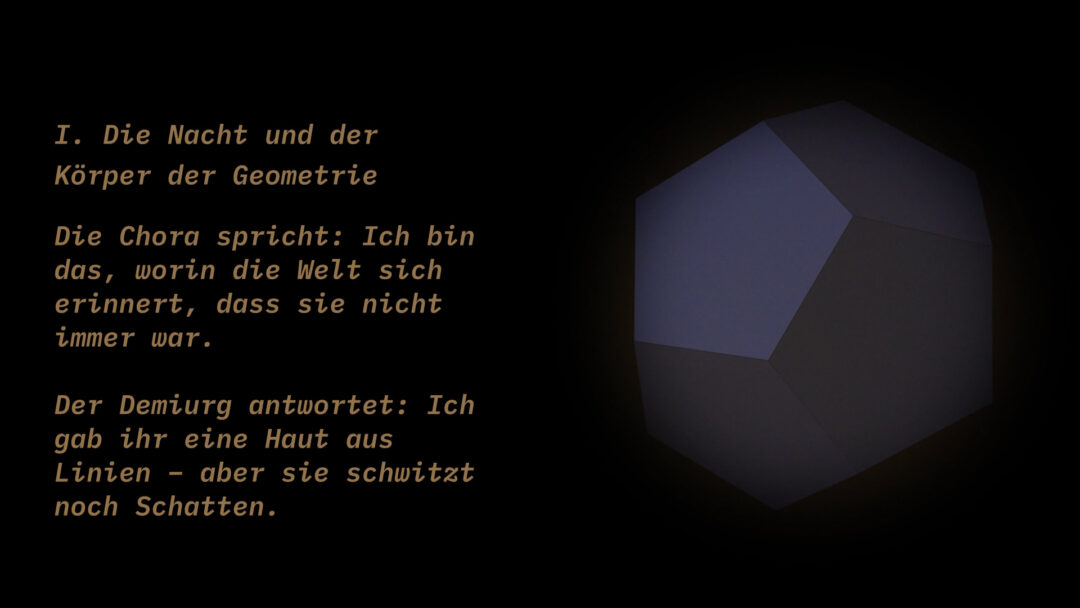

Ich beziehe mich hier auf den Begriff Chora, wie er aus dem antiken Griechenland überliefert ist: »Zentraler Ort«. Platon hat in seiner Ontologie, die er Timaios im Dialog selbigen Namens darlegen lässt, die Chora als Metapher gesetzt. Dort ist sie der Urgrund, die Amme des Werdens. Sie ist das, was Form trägt, ohne selbst geformt zu sein, ein Vor-Zustand, eine Notwendigkeit. Ohne diese Notwendigkeit könnte die Vernunft nicht ins Sinnliche finden, könnte sich so nicht zeigen. Dieser Vor-Zustand wird in ein Verhältnis zum Phänomen, zum Wesen des Kinos gesetzt. Das ist eigentlich schon alles. Mit zunehmender Beschäftigung ändert sich die Aussage des letzten Satzes entscheidend. Was eigentlich schon alles ist, wird Alles – und das in seiner Eigentlichkeit …

Lassen Sie uns behutsam, lassen Sie uns schrittweise ins Thema finden. Lassen Sie uns von Platons frühem Dialog Ion, vom Theater und dem gesprochenen Wort zu seinem Timaios, zum Kino und dem geschriebenen Wort finden. Die Erzählung aus dem ersten Feld schafft uns eine Landschaft, die uns im zweiten Teil Orientierung gibt, ohne dass wir den Faden verlieren. Den Faden werden wir dann ja schon gesponnen haben. (Es gibt übrigens einen recht brauchbaren Artikel in der Wikipedia, der den Timaios » – im besten Sinne eines Lexikonartikels – umfangreich darstellt. Und wenn ich schon den Artikel zum Timaios erwähne, sei auch der Artikel zum Ion » empfohlen.)

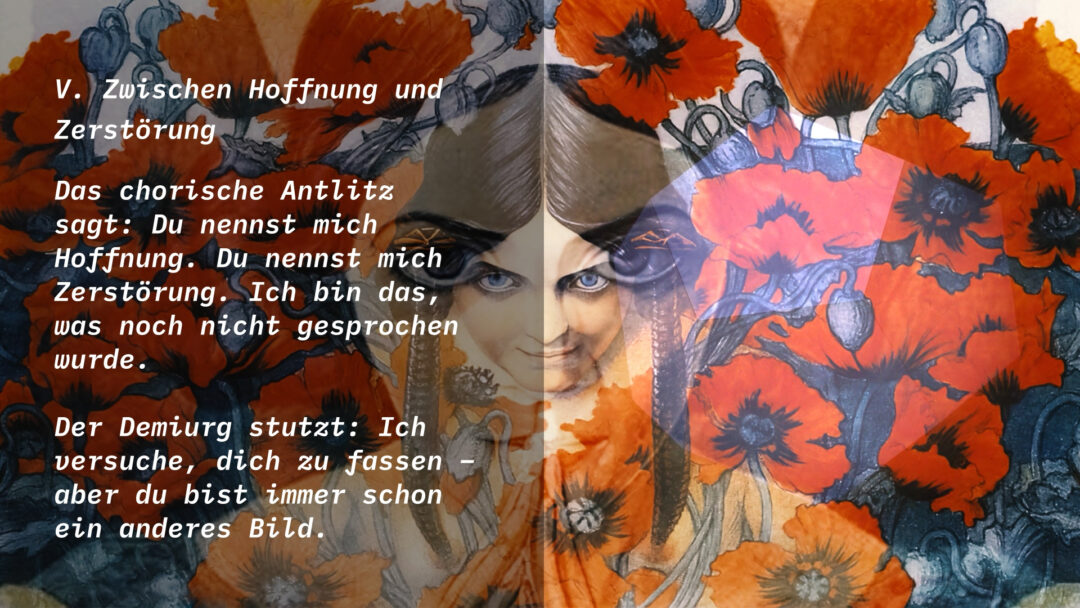

Hinein ins Thema: Eine Stimme erhebt sich auf der Vorbühne, entfaltet sich und spricht aus dem Schatten der Naht.

Schade, ein wesentlicher Punkt bleibt im Artikel der Wikipedia unberücksichtigt – Julia Kristevas La Révolution du langage poétique (dt. Die Revolution der poetischen Sprache). Da legt uns die Frau 1974 mit 33 Jahren einen Text vor, der – Sie gestatten die Wortwahl – einschlägt und dessen Einschlag weiterhin hallt. Das Verstehen der Chora wird wesentlich, entscheidend und gründet so auch die Gleichheit der Menschen – wobei ich hier und jetzt vorwiegend die feministische Perspektive adressiere – in unverrückbarer Tiefe. Eine phantastische Leistung. Mit Julia Kristevas Position, mit ihrem entdeckenden Verweis vor Augen, kann einiges neu gesehen, neu verstanden werden. So zeigt sich auch Platons Ion in neuem Licht, und seine Begeisterung für, seine Freude an Sappho erklärt sich. Er wusste, dass sie weiß, wusste aber selbst wohl nicht so recht, was er da wusste. Aristoteles wird es uns wieder verdecken, bis es von Julia Kristeva dann ganz klar gehoben wird.

Ja, ich weiß, ich denke mich hier um Kopf und Kragen, bin nicht systematisch, nicht stringent – aber … Aber ich denke, dass ein Vorbringen dieser Haltung durchaus legitim ist.

Realität des ungedacht Möglichen I: Ich bin das, worin die Welt sich erinnert, dass sie nicht immer war.

Vielleicht erinnern Sie sich?

Es gibt da eine ganze Welt, die Sie davon (und dadurch) leben lässt, Ihnen ihre Entdeckbarkeit anzubieten. Als Sie noch klein waren, sind Sie sicher darauf eingegangen, haben sich einladen lassen. Sie sind in Pfützen gesprungen, haben Versteck gespielt, haben Sandburgen gebaut, …

Und jetzt?

—

Hier ist nun erst einmal eine kurze Pause, ein Raum für eine kurze Reise in Ihre Kindheit.

Seien Sie 2 Minuten anderswo! Wir treffen uns dann in der nächsten Zeile.

—

Schön, dass Sie wieder, dass Sie noch da sind, dass Sie weiterlesen. Lassen Sie sich bitte nicht abschrecken, ich biete hier keine moralinsaure Kritik, schwinge nicht vergrämt, verkrampft den Zeigefinger. Ich lade Sie in einen Film ein, der Sie anregen möge, der Sie dem, was dem Leben doch zugrunde liegt, begegnen lassen möchte.

Wir beziehen uns auf Platons Timaios, haben auch seinen Ion in der Tasche – soweit die Geschichte, soweit die Antike. Jetzt wird es erhellend, so wieder spannend.

Lassen Sie mich einen Punkt vorwegnehmen. Kennen Sie den Zyklus »Unbestimmtes, Bestimmenden, Bestimmtes, Unbestimmendes«? Ich widme diesem Motiv in einigen Beiträgen Aufmerksamkeit, da es mir für ein ganzheitliches Leben unumgänglich, notwendig ist. Das Bestimmte ist kein Ende, kein Endpunkt. Das Leben öffnet sich, entzieht sich somit jeglichem Plan, findet in Freiheit, wenn das Unbestimmende nicht unberücksichtigt bleibt. Das Bestimmte kann – zu stimmiger Zeit – vom Unbestimmenden erfasst werden, wieder Unbestimmtes werden – Wellenbewegungen erfahren, wieder und wieder.

Und jetzt?

Realität des ungedacht Möglichen II: Rose, Biene und Honig richten sich in neuen Metaphern ein

Jetzt schauen wir gemeinsam den Film, lesen vielleicht noch im Transkript. Wir stören uns nicht daran, dass unsere Sehgewohnheiten nicht bedient werden. Es ist doch nur ein Versuch – in und durch Freiheit.

Und jetzt?

Es ist doch belanglos, was Sie unter den Bildern lesen. Es dient doch nur dem Wecken von Interesse, meinem Wunsch, dass Sie in den Film finden mögen.

Spüren wir in einen Urgrund des Werdens, werden Bedeutungen und Bedeutsamkeiten fließend. Vielleicht treffen wir den »menschlichen Menschen« und lassen von dieser Vorstellung nicht mehr ab.

Lassen wir wirken!