(Hier geht es direkt zum Text: Pidiendo un Goedel desde dentro »)

Friedrich von Hardenberg – sich und uns Novalis

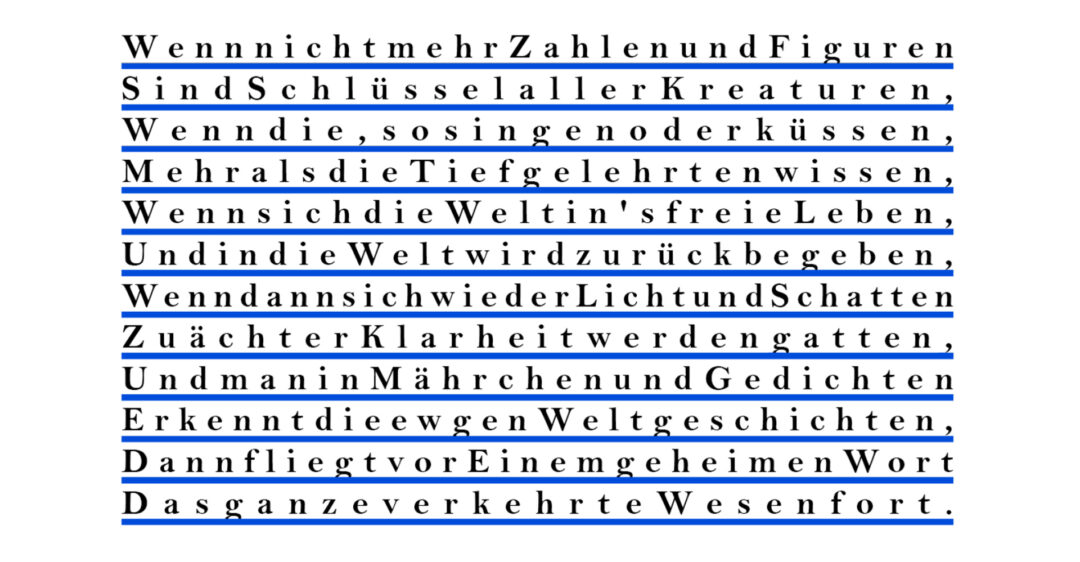

»Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren« und der »Monolog« – zweierlei Maß

»Die Mathematik läßt sich aus zwei sehr von einander verschiedenen Gesichtspunkten betrachten: so erscheint sie einmal als Wissenschaft, und das anderemal als Kunst.«

Karl Heribert Buzengeiger, Freiburg 1822

Auch Novalis hat gut um diese Betrachtung gewusst, hat sich mit ihrem Kippen beschäftigt. Die Kunst weiß zwar die Wissenschaft zu integrieren, umgekehrt ist das aber nur recht bedingt der Fall. Wissenschaft basiert ganz wesentlich auf dem Gedanken der Geltung, der grundsätzlichen Geltung. Und das Bewerten, ob Geltung von einer anderen, einer neuen Geltung zu ersetzen ist, unterliegt (natürlich) auch wieder einer wissenschaftlichen Betrachtung, die uns als Wissenschaftstheorie, als Wissenschaftslogik begegnet. Das Leben hat es zunehmend schwer, begegnen wir ihm ja gerade außerhalb dieser Geltungsgefüge, die kontinuierlich auch noch auf ein einziges Geltungsgefüge vereinheitlicht werden sollen – dem Primat der Überprüfbarkeit geschuldet.

Anfang 2025 schrieb der Kurt Gödel Freundeskreis Berlin zur Förderung und Verbreitung von Gödels Werk in Natur- und Geisteswissenschaften den Kurt Gödel Preis 2025 aus.

»Wie sind Gödels begrifflicher und mathematischer Realismus, sein Argument gegen die Existenz der Zeit und sein ontologisches Argument mit einer kohärenten Ontologie vereinbar?«

Meinen Beitrag finden Sie hier: Pidiendo un Goedel desde dentro »

Erst wollte ich nicht teilnehmen, doch dann hat das Leben die Geschichte geschrieben –, und ich musste teilnehmen. Wieder habe ich mir erlaubt, einen Weg zwischen Wissenschaft und Erzählung zu beschreiten, einen Weg, der Geltungsgefüge akzeptiert, indem er sie mitspielen lässt, ihre Regeln aber in und durch das Spiel freundlich hinterfragt. Der Logos des Konkreten ist ein fließender Logos, dem Leben verpflichtet, unterliegt er keiner eindeutigen Überprüfbarkeit, kann sich nur stimmig oder unstimmig zeigen – wie eine Metapher, deren Bedeutung sich erschließt, indem sie Situation (erst) erschließt.

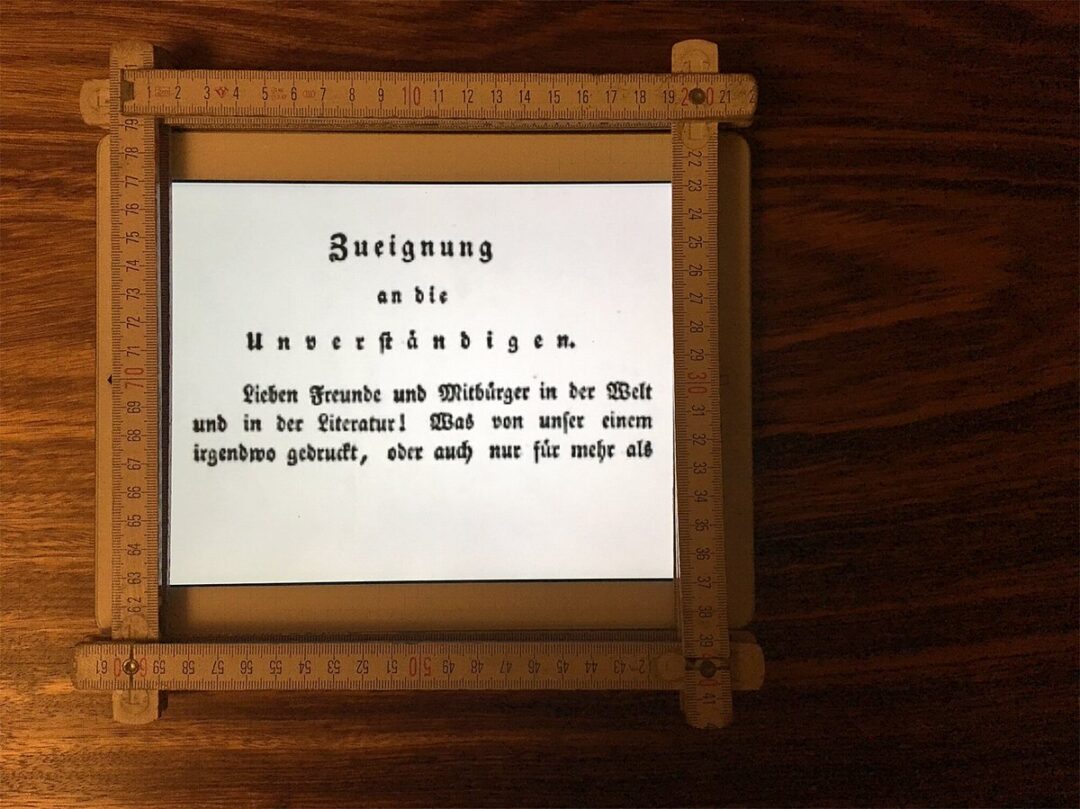

aus Friedrich Schleiermachers Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels »Lucinde«

Was nicht gedacht werden kann, muss sich (eben) ereignen.

Der Demiurg (ich beziehe mich hier auf den Beitrag »Das Kino der Chora«) – vom Leben her verstanden – braucht eine Vermittlung in die Chora. Ohne Unterstützung (z. B. der Nyx oder der Moiren) kann sein Wirken keine Fruchtbarkeit entfalten, ist steril, abgetrennt, schließt die Unverständlichkeit aus, die doch gerade das Substrat der Verständlichkeit ist.

Das Leben in Haltung, Haltung zum Leben ist eben auch ein Aushalten, ein Er-tragen in (nur) scheinbaren Gegensätzen. Wenn wir dem Zyklus zu folgen verstehen, einen Zyklus überhaupt erst ausmachen können, findet alles zusammen. Der menschliche Mensch betritt die Bühne, hat weder Alter noch Geschlecht noch Herkunft. Das ist der Kern meiner Beiträge zum Kino der Chora!

- Das Unbestimmte, das Formlose, das Namenlose, das, worin die Welt sich erinnert, dass sie nicht immer war

- Das Bestimmende, das Form gebende, das Namen gebende, das, dem zu Anfang zumindest noch das Schwitzen von Schatten des Unbestimmten begegnet ist

- Das Bestimmte, das Starre, das Taxierte, das Vor- und Nachname erhalten hat, das ohne das Unbestimmende an einem Ende wäre

- Das Unbestimmende, das Magische, das Gewaltige, das Leben, das, das aktiv den Kreis in das Unbestimmte schließt

Wollen wir diesem Gedanken in einem anderen Kulturkreis begegnen, können wir z. B. nach China blicken:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wuji

Die Chora ist übrigens auch dann noch aktiv, wenn der Demiurg schon das Sandmännchen hinter sich hat, bereits zugedeckt wurde. Aber [man hört ein kurzes Hüsteln] das sollte in anderer Form ausdifferenziert werden.

Spüren wir in einen Urgrund des Werdens, werden Bedeutungen und Bedeutsamkeiten fließend. Vielleicht treffen wir den »menschlichen Menschen« und lassen von dieser Vorstellung nicht mehr ab.

Lassen wir weiterhin wirken!

Nachtrag:

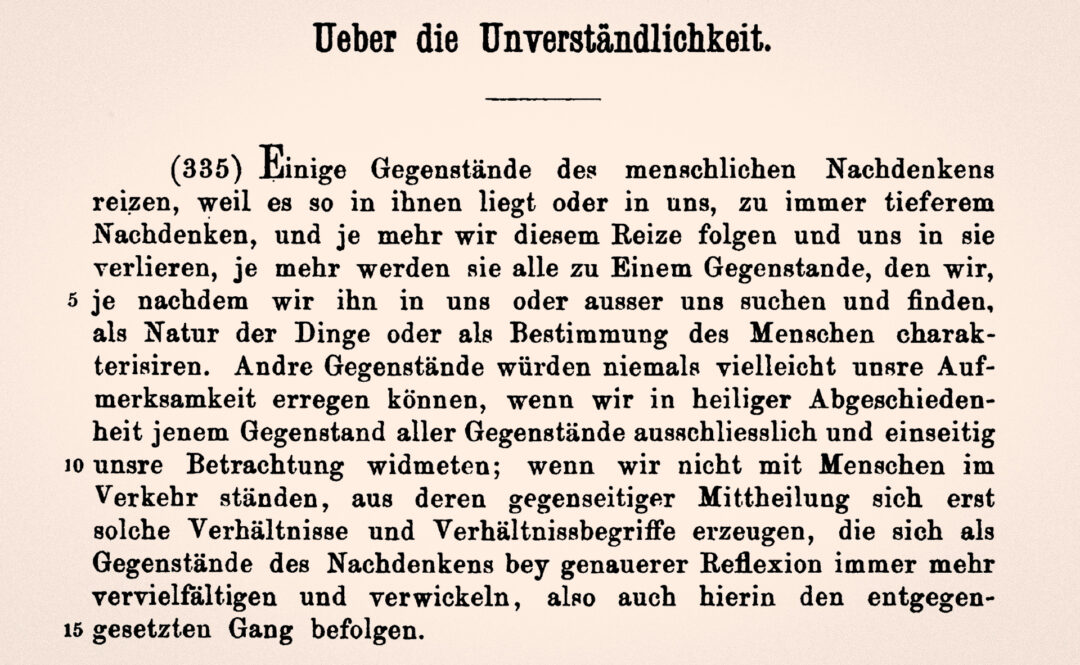

aus Friedrich Schlegels Über die Unverständlichkeit: