Dieses Zitat hat Walter Benjamin seiner Dissertation »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik« vorangestellt.

Wo fange ich an?

Mai auf Juni dieses Jahres erhalte ich eine Einladung nach Berlin. Paul Klees Angelus Novus ist im Bode-Museum zu sehen. (Die Ausstellung hieß »Der Engel der Geschichte / Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende«. Der Katalog zur Ausstellung » liegt – Stand Mitte August 2025 – als PDF zum kostenlosen Download vor, was mich freut.)

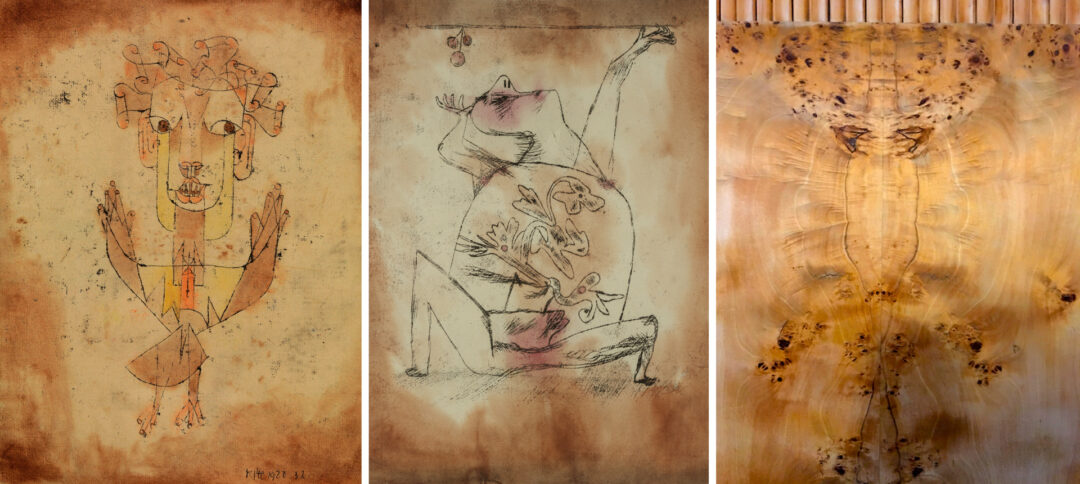

Der, der mich eingeladen hat, weiß um mein Interesse an diesem Bild von Paul Klee. Seit geraumer Zeit hängen der Angelus Novus und Das Pathos der Fruchtbarkeit als einfache Drucke in meinem Arbeitszimmer. Hin und wieder wechseln sie ihre Bedeutung. Aktuell steht mir der Angelus (einzeln) für Fritz Heinle. Mit Das Pathos der Fruchtbarkeit als Ensemble verstanden, stehen die beiden für den Demiurgen und die Chora aus Platons Timaios.

Ganz einfach arrangiert finden sich die beiden an der Wand.

In Berlin eingetroffen, besuche ich am ersten Abend eine Lesung, der ein gemeinsames Essen folgt. Im Rahmen des Essens finde ich mit einer Dame ins Gespräch, die gerade zur Phänomenologie Husserlscher Prägung arbeitet. Was ich erinnere, ist ein anregendes Gespräch und auch ein gutes Essen.

Vor dem Einschlafen schau ich noch Der Himmel über Berlin. Ich kannte den Film nicht, und er begleitet die Ausstellung. Im Abspann taucht ein Name auf, der mich überrascht. Es ist kaum drei Stunden her, da wurde ich während des Essens – und in (scheinbar) anderem Zusammenhang – noch auf die Seltenheit dieses Namens hingewiesen.

Tags darauf sind wir dann in der Ausstellung, sehen das Original, sehen die Version, die Paul Klee übrigens auf einen alten Kupferstich, der Martin Luther zeigt, geklebt hat.

Es vergeht ein weiterer Tag, und ich treffe eine Dame zum Kaffee. Wir führen seit Jahren ein Gespräch und nutzen die Gelegenheit meines Besuchs für die Fortsetzung von Angesicht zu Angesicht. Mit einem Mal erscheint sie, und sie trägt eine Garderobe, die nahezu exakt der Garderobe, die Nick Cave im Himmel über Berlin trägt, koordiniert ist (schwarzes Beinkleid, elegant geschnittenes, klassisches Oberhemd in einem besonderen Rot). Am Abend dieses Tages erfahre ich dann – am Stuttgarter Platz – von Fritz und Rika. Wir laufen an einem Haus vorbei in dem die Freunde der beiden damals Zeit verbracht, getrauert, aufgearbeitet haben.

Gut, um zu verstehen, was ich meine, gehen wir nun erst einmal zurück ins Jahr 1914, gehen ins Wochenende 8./9. August. In der Brücken-Allee 9 trägt sich eine Tragödie zu. Fritz (Christoph Friedrich) Heinle und seine Freundin Rika (Friederike) Seligson nehmen sich an diesem Wochenende das Leben, vergasen sich. Als Grund wird Protest gegen den Kriegsbeginn genannt. (Ob und wie das alles ineinandergreift, kann und möchte ich nicht beurteilen. Mir ist der Freitod dieser beiden jungen Menschen – so es ein Freitod war – einfach nur ganz traurig. Fritz ist gerade einmal zwanzig, Rika wenige Jahre älter …)

Zurück zu Walter Benjamin, bei dem die meisten Fäden dieses Beitrags zusammenlaufen – er ist eines der absorbierenden Elemente, um die es mir hier geht.

1918 und 1919 hat Walter Benjamin an seiner Dissertationsschrift Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik gearbeitet. 1920 fand die Arbeit dann in Bern bei A. Francke in die Veröffentlichung. Eine durchsuchbare PDF-Version der Schrift findet sich auf den Webseiten der HHU Düsseldorf »

Meine besondere Beachtung gilt dem einleitenden Zitat, weshalb es sich auch zu Beginn dieses Beitrags findet. Lassen Sie mich auf Fritz Heinle zurückkommen. Fritz Heinle nimmt bei Walter Benjamin eine ganz besondere Stellung ein. Er ist ihm so besonders, dass er ihn als den einzigen Menschen in seinem studentischen Umfeld bezeichnet. Später erwähnt er ihn immer wieder als seinen schlechthinnigen Freund. Auch spricht er davon, dass er der einzige (Dichter) sei, dem er nicht »im Leben«, sondern in seiner Dichtung begegnet sei. Rika Seligson sprach von einer Bruderschaft wider besseres Wissen.

1921 sieht Walter Benjamin den Angelus Novus

— oder —

Als es Walter plötzlich ganz anders wurde, sich aus dem Nebeneinander ein Miteinander, ein Durch-Einander in Notwendigkeit ereignet.

Wieder war er der junge Mann von einst, wieder stand der Krieg erst bevor, wieder war die Kraft von einst in seinem Leib, und wieder war Fritz neben ihm, bei ihm, mit ihm – ergänzende Wechselseitigkeit. Eigentlich hatte sich Fritz nicht geändert. Jahre später taucht er plötzlich auf, hat einfach aus Paul Klees Hand aufs Blatt gefunden, ruht – als guter Protestant – auf (so in) Luther. Unwahr, doch wahr. »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik« liegt nicht weit zurück. Das vorangestellte Zitat Goethens – jetzt. Jetzt zeigt sich seine Kraft im Faktischen. Fritz ist Walter aus dem Leben ins Symbol geworden, so wird ihm das Tor ins Leben, die Liebe (wieder) offen.

Was sieht Walter Benjamin, wem begegnet er? Es ist, es kann nur Fritz Heinle sein. Plötzlich greift alles ineinander, wird stimmig. Der Dichter hat zurückgefunden, ist durch eine Transsubstantiation gegangen, ist wieder präsent, ganz präsent. Dass er Luther unter sich weiß, schließt alles (vorläufig) ab. Ein Blick auf Das Pathos der Fruchtbarkeit mit seinen biomorphen Formen lässt den Gedanken völlig stimmig scheinen.

Walter Benjamin kauft das Bild von Klee und wird den Angelus Novus »für immer« bei sich halten – beider Bestimmung.

Ich kann und möchte hier nicht ins Detail finden, möchte uns nur Orientierung geben. Ich interessiere mich für die Beziehung, die zwischen Walter Benjamin und Fritz Heinle bestand (und besteht), für den Verlauf der Beziehung zweier absorbierender Elemente. Benjamin und Heinle – beide absorbieren, absorbieren sich so auch wechselseitig, absorbieren alles andere – aus dieser Perspektive betrachtet – um so stärker.

Bevor ich um Christoph Friedrich Heinle wusste, ist mir der Angelus Novus im Jahre 2018 in einem Hotel in Warschau begegnet. Er zeigte sich dort im Furnier des Garderobenschranks meines Zimmers. Vielleicht wurde meine fortlaufende Aufmerksamkeit auf diese Weise gewährleistet? Ich weiß es nicht und möchte auch nicht spekulieren, möchte einfach nur davon berichten.

Ich frage uns erneut: Warum dieser Beitrag?

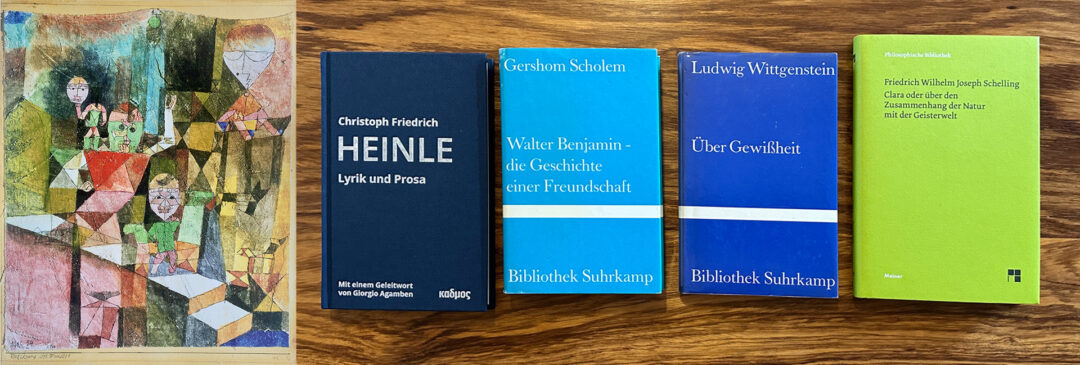

Kurz: Mir sind Fritz Heinle und der Angelus Novus jetzt eine Personalunion. Vergleichbar vielleicht mit Caroline Schelling und Friedrich Schellings Werk Clara oder über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt. Man kann die Clara so lesen, dass Caroline Schelling (ihr Tod ist ursächlich für sein Entstehen) ihren Schwanengesang durch Schelling vorbringt, dass sie es war, die ihm den Stift führte, sich so für uns auch greifbar verewigte … Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, auf eine ganz wunderbare neue Ausgabe der Clara hinzuweisen. Im Jahre 2025 erschien der Titel nun endlich wieder, herausgegeben von Vicki Müller-Lüneschloß, im Felix Meiner Verlag »

Ich recherchiere zu Fritz und stoße in Gesammelte Briefe und Gesammelte Schriften von Benjamin wieder und wieder auf Passagen, die von Heinle, seiner Beziehung zu Heinle handeln.

Im Brief an Gerhard Scholem vom 23.7.1920 erwähnt Walter Benjamin das in seinem Besitz befindliche Werk Paul Klees Die Vorführung des Wunders als das schönste all seiner Bilder – vielleicht kündigt sich hier bereits der Angelus Novus an. Wer weiß …

Paul Klees Vorführung des Wunders und ein paar Bücher …

Von hier aus wollen wir uns mit ein paar Anspielungen begnügen, um tiefer ins Thema zu finden. Sie wollen ja ins Thema finden, wollen ihrer frischen Phantasie begegnen. Das wollen Sie doch?

Aus der ersten Abteilung des ersten Teils der Dissertation:

Die Romantik gründete ihre Erkenntnistheorie auf den Reflexionsbegriff nicht allein, weil er die Unmittelbarkeit der Erkenntnis, sondern ebensosehr, weil er eine eigentümliche Unendlichkeit ihres Prozesses garantierte. Das reflektierende Denken gewann für sie vermöge seiner Unabschließbarkeit, in der es jede frühere Reflexion zum Gegenstand einer folgenden macht, eine besondere systematische Bedeutung.

Aus der zweiten Abteilung des ersten Teils der Dissertation:

Die Unendlichkeit der Reflexion ist für Schlegel und Novalis in erster Linie nicht eine Unendlichkeit des Fortgangs, sondern eine Unendlichkeit des Zusammenhanges.

Aus der dritten Abteilung des ersten Teils der Dissertation:

Schlegels Denken ist ein absolut begriffliches, d. h. sprachliches. Die Reflexion ist der intentionale Akt absoluter Erfassung des Systems und die adäquate Ausdrucksform dieses Aktes ist der Begriff. In dieser Anschauung liegt das Motiv der zahlreichen terminologischen Neubildungen Friedrich Schlegels und der tiefste Grund seiner ständig erneuerten Benennungen des Absoluten.

Aus der vierten Abteilung des ersten Teils der Dissertation:

Zusammenhang im Absoluten, oder wenn man will, im Subjekt. Der Terminus Objekt bezeichnet nicht eine Beziehung in der Erkenntnis, sondern eine Beziehungslosigkeit und verliert seinen Sinn, wo immer eine Erkenntnisrelation an den Tag tritt. Die Erkenntnis ist nach allen Seiten in der Reflexion verankert, wie die Fragmente des Novalis’ es andeuten: das Erkanntwerden eines Wesens durch ein anderes fällt zusammen mit der Selbsterkenntnis des Erkanntwerdenden, mit der des Erkennenden und mit Erkanntwerden des Erkennenden durch das Wesen, das er erkennt. Das ist die genaueste Form des Grundsatzes der romantischen Theorie der Gegenstandserkenntnis. Seine Tragweite für die Erkenntnistheorie der Natur liegt vor allem in den von ihm abhängigen Sätzen über die Wahrnehmung sowie über die Beobachtung.

Abschließende Passage des ersten Teils der Dissertation:

Mit dieser letzten Bemerkung geht Novalis über die Theorie der Naturbeobachtung zur Theorie der Beobachtung geistiger Gebilde über. Der „Satz” in seinem Sinne kann ein Kunstwerk sein.

Bitte lassen Sie uns an das Phänomen der Absorption denken. Lassen wir uns entsprechende Freiheit, finden sich hier eine Vielzahl solcher Elemente, solcher Prozesse. (»Im Verdampfen aller Inhalte, wird das Sein fühlbar.« Dieser Satz von Karl Jaspers erschließt uns – plötzlich – noch ein weiteres Feld.)

Ja, wir wissen nun um ein paar Zusammenhänge, die uns (zum Beispiel) »Über den Begriff der Geschichte« ein wenig anders betrachten lassen.

IX.

Mein Flügel ist zum Schwung bereit

ich kehrte gern zurück

denn blieb’ ich auch lebendige Zeit

ich hätte wenig Glück.

(Gerhard Scholem, Gruß vom Angelus)

»Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«

Walter Benjamin, Sonette – das erste Sonett

Walter Benjamin wollte und hat zwischen 1915 und 1925 fünfzig Sonette für Fritz Heinle geschrieben – es wurden einige mehr. Dem ersten stellt er Hölderlin voran.

I

Wenn aber stirbt alsdann,

An dem am meisten

Die Schönheit hing, daß an der Gestalt

Ein Wunder war, und die Himmlischen gedeutet

Auf ihn, und wenn, ein Rätsel ewig für einander,

Sie sich nicht fassen können

Einander, die zusammen lebten

Im Gedächtnis, und nicht den Sand nur oder

Die Weiden es hinweg nimmt und die Tempel

Ergreift, wenn die Ehre

Des Halbgotts und der Seinen

Verweht und selber sein Angesicht

Der Höchste wendet

Darob, daß nirgend ein

Unsterbliches am Himmel zu sehn ist oder

Auf grüner Erde, was ist dies?

Hölderlin

1

Enthebe mich der Zeit der du entschwunden

Und löse mir von innen deine Nähe

Wie rote Rosen in den Dämmerstunden

Sich lösen aus der Dinge lauer Ehe

Wahrhaftge Huldigkeit und bittre Stimme

Entbehr ich heiter und der Lippen Röte

Die überbrannt war von der schwarzen Glimme

Des Haares purpurn schattend Stirn der Nöte

Und auch das Abbild mag sich mir versagen

Von Zorn und Loben wie du sie mir botest

Des Gangs in dem du herzoglich getragen

Die Fahne deren Sinnbild du erlotest

Wenn nur in mir du deinen heil gen Namen

Bildlos errichtest wie unendlich Amen.

Ich möchte zu einem Abschluss meiner Gedanken zu Christoph Friedrich Heinles Verwandlung finden. Es ist ja nur die Geschichte eines zufälligen Mosaiksteinchens. Ich hatte eine unerwartet magische Zeit in Berlin – das steht außer Frage. Ich habe die Erlebnisse mit nicht unwesentlichem Aufwand aufgearbeitet. Das steht mir auch außer Frage. Allerdings steht durchaus auch außer Frage, dass zu alldem vieles, sehr vieles bereits aus berufenem Munde zu hören war, ist und sein wird, dass Walter Benjamin, als Kern eines Großkomplexes verstanden, in intensiver Betrachtung und gewissenhafter Forschung fortwährenden Bestand gefunden hat.

Mit zwei Zitaten löse ich mich nun aus dem Thema.

a) Walter Benjamin: (in Voraussicht) »Ist einmal die Gesellschaft unter Not und Gier soweit entartet, daß sie die Gaben der Natur nur noch raubend empfangen kann, daß sie die Früchte, um sie günstig auf den Markt zu bringen, unreif abreißt und jede Schüssel, um nur satt zu werden, leeren muß, so wird ihre Erde verarmen und das Land schlechte Ernten bringen.«

(Walter Benjamin, Analytische Beschreibung von Deutschlands Untergang, Ende der letzten von 20 Thesen, 1927)

b) Christoph Friedrich Heinle: Ich wähle ein Gedicht, das an meinen ersten Abend in Berlin anknüpft, an das Gespräch beim Essen. Es ist einem Brief – datiert auf den 8. Dezember 1912 – beigefügt, den Fritz Heinle an Herrn Husserl (gemeint ist einer der Söhne von Edmund Husserl) adressiert.

Die alte Frau spricht: [I]

An den Netzen meiner Hände

Fühl ich meinen langen Tag.

Immer rückt das Ende

Wie ein Turm, der über Gipfeln lag.

Düfte wie von welken Blüten, Rechts und links ein goldnes Land.

Ach, vertretne Pfade hüten!

Missmut schlürfen durch den Sand!

Wend’ ich mich zu grünen Büschen,

Wo der Abend nicht so schmerzt,

Wo des Wasserstrahles Zischen

Einen seidnen Vogel herzt,

Ahnung schlürft tief ein Triton,

Tastend streckt er seine Zehen.

Unterdrückte Stimmen wehen,

Und Gott Amor läuft davon –

Sieh! da schleicht er um die Ecke,

Legt den Bogen an und zielt –

Pocht mein Herz, dass ich erschrecke –

Wars als hätt’ ichs schon gefühlt -

(gefunden habe ich dieses Gedicht von Heinle in Christoph Friedrich Heinle / Lyrik und Prosa, herausgegeben von Johannes Steizinger, Kadmos, Berlin, 2016)

PS: Gut, dass wir hier nicht wissenschaftlich vorgehen müssen, dass wir ein wenig sammeln dürfen, das Körbchen aber nicht voll werden muss. So sind und bleiben uns die Schätze, sind die, die uns als erste auf dem Weg begegnet sind, ohne dass wir systematisch ernten mussten. Und so – das sei am Rande bemerkt, zurück zum Anfang führend – bleiben wir vielleicht doch auch dem weitergedachten Zitat von Goethe treu?

PPS: Goethe lässt mich wieder an Caroline denken, auch er schätzte sie sehr. Caroline taucht übrigens in Benjamins Dissertation auf. Dass sie auftaucht, war zu erwarten. Wie sie auftaucht, finde ich ein wenig schade. In einem zweibändigen Werk, das ihren Vornamen als Titel trägt, sind Briefe gesammelt, zusammengefasst. Und im ersten Band finden sich auch ein Brief von Friedrich Schlegel, auf den sich Benjamin bezieht, weshalb der Titel im Literaturverzeichnis auftaucht. Vielleicht ist dieser Hinweis ja ein Wink von Caroline. Das kann durchaus sein. Ihre Briefe, ihre Briefe, ihre Briefe …